国や市役所でお金を借りる公的融資制度とは、国や地方の自治体などが、生活に困っている人にお金を貸す制度です。

仕事を失って収入がない人や、事業を始めたいけれどお金がない人も公的融資制度を利用してお金を借りられます。

民間の金融機関からお金を借りるのが難しい人たちを支援する制度のため、一般的な借り入れよりも利息が低く返済期間が長めに設定されています。

無職でも国や市役所からお金を借りられる11の公的融資制度

安定した収入がなく、民間の金融機関からお金が借りられないときは、生活福祉資金に申し込みましょう。

生活福祉資金とは、お金に困っている人たちのために国や地方自治体が用意した制度で、経済的に自立した生活を送れるようになるようサポートすることが目的です。

たとえば、生活費や家賃、子どもの教育費など、生活を安定させるためのお金を借りられます。

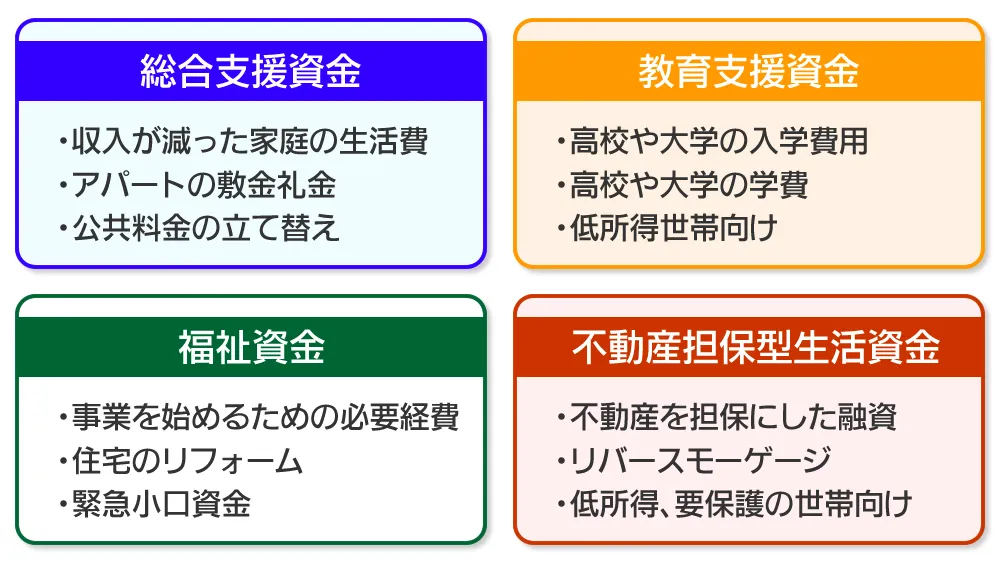

生活福祉資金は目的別に4つに分かれています。

- 総合支援資金

- 福祉資金

- 教育支援資金

- 不動産担保型生活資金

総合支援資金は、失業などで収入が減った世帯の生活費を支えるお金です。

福祉資金は、自分で稼いだお金で生活ができるようになるために、一時的に必要なお金を貸してくれます。

教育支援資金は、高校や大学など、義務教育以降の学校に通うためのお金を貸す制度です。

不動産担保型生活資金は、自分の家を担保に生活費を貸付します。

4つの資金は使い道ごとに細分化されています。

| 資金種類 | 主な使い道 |

|---|---|

| 生活支援費 | 食費 水道光熱費 スマホ代 |

| 住宅入居費 | 敷金 礼金 |

| 一時生活再建費 | 滞納していた電気代 資格取得のための講座受講料やテキスト代、転職活動をするためのスーツ代 |

| 福祉費 | 自営業のための機械や道具の購入費 障がい者用の手すりやスロープの設置費用 介護施設への入所費用 |

| 緊急小口資金 | 火事などの災害後の生活費 年金や保険の支払いが始まるまでの生活費 |

| 教育支援費 | 授業料 通学にかかる定期代 学校行事(遠足、修学旅行など)の費用 |

| 就学支援費 | 入学金 制服や指定バッグ、体操着の購入 教科書や参考書の購入 |

| 不動産担保型生活資金 | 食費 日用品 デイサービスの利用料 |

| 要保護世帯向け不動産担保型生活資金 | 食費 水道光熱費 医療費、薬代 |

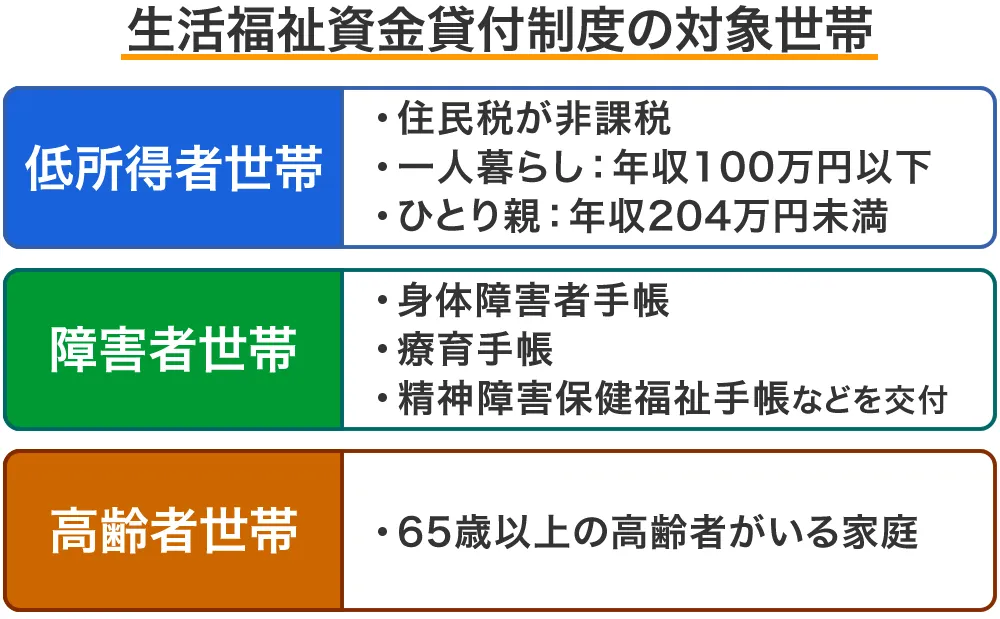

生活福祉資金は、生活に困っているが金融機関や他の公的制度の給付や貸付を受けられず、生活保護の受給要件にも当てはまらない低所得者や障がい者、高齢者世帯が対象です。

| 低所得者世帯 | 住民税非課税世帯 一人暮らし:年収100万円以下 ひとり親:年収204万円未満 ※自治体によって異なります |

|---|---|

| 障がい者世帯 | 身体障がい者手帳 療育手帳 精神障害保健福祉手帳 いずれかを持っている人がいる家庭 |

| 高齢者世帯 | 65歳以上の介護を要する高齢者がいる家庭 |

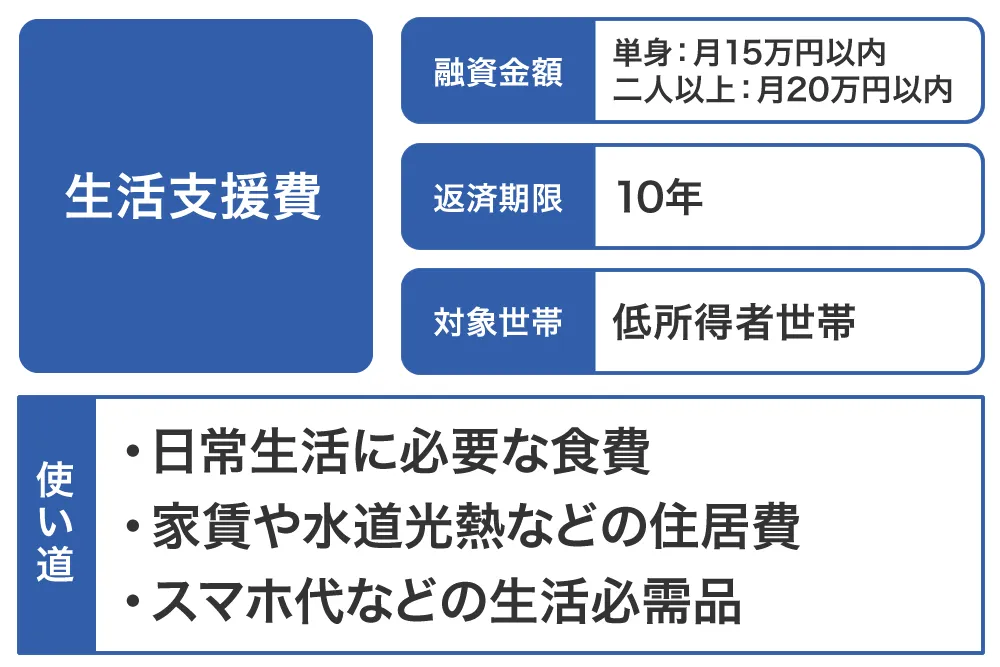

生活支援費は生活必需品の費用を毎月最大20万円融資してくれる

失業などで収入が減少し、満足に食事を摂れないなど日常生活を送るお金に困っている人は、生活を立て直すための間、生活支援費が借りられます。

借りたお金は家賃や食費をはじめ、水道・光熱費、スマホの利用料や洋服の購入など、生活必需品の支払いに使えます。

| 借りられるお金 | 単身:月15万円以内 二人以上:月20万円以内 |

|---|---|

| 貸付期間 | 3か月 どうしても働けない場合は最大12か月まで延長可能 |

| 返済を開始するまでの期間 | 最終貸付日から6か月以内 |

| 返済期限 | 10年 |

| 金利 | 連帯保証人あり:無利子 保証人なし:年1.5% |

| 低所得者世帯 | ◯ |

| 障がい者世帯 | × |

| 高齢者世帯 | × |

生活支援費の対象は、他の公的給付や公的融資を受けられない低所得の家庭で、次の6つの条件すべてに該当しなければなりません。

- 自分で働いて稼いでいたけれど、仕事がなくなって生活が苦しくなった

- 仕事を辞めてから2年以内で税金をきちんと払っていた

- 住む場所があるか、これから住む場所が決まっている

- 社会福祉協議会の助けを借りて、将来自分の力で生活できるようになる可能性がある

- 生活保護や失業給付など、他の公的な支援を受けられず、お金に困っている

- 借りたお金を65歳の誕生日までに全額返せる

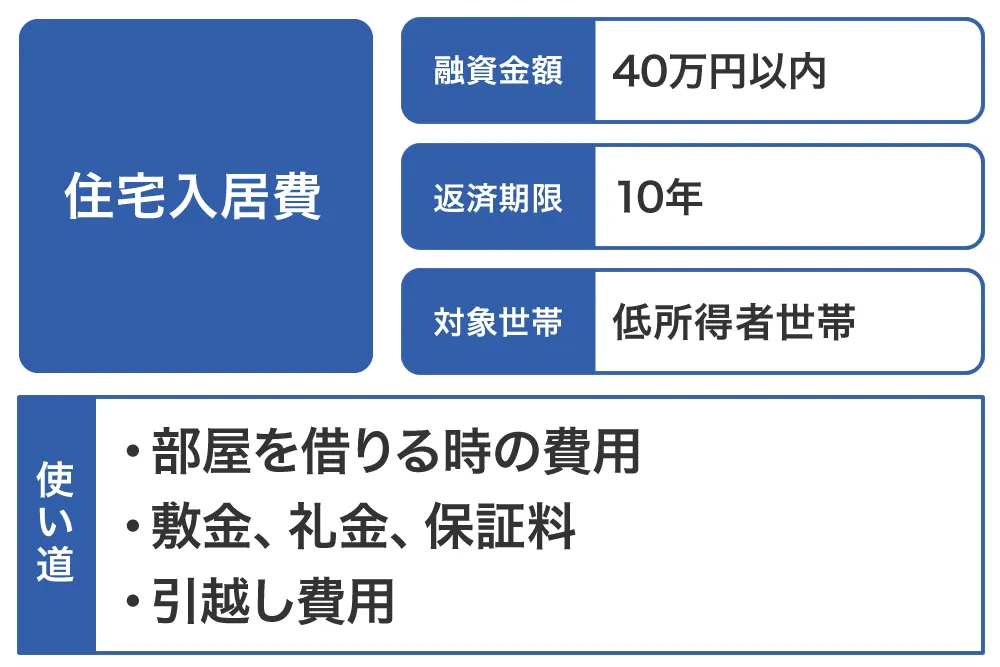

住むところがない人は住宅入居費で敷金を借りよう

仕事がなくなり、住む家を失いそうな人や引越さなければいけない事情がある人は、住宅入居費での借り入れを考えましょう。

賃貸契約に必要な敷金や礼金が40万円を限度に借りられます。

| 借りられるお金 | 40万円以内 |

|---|---|

| 返済を開始するまでの期間 | 貸付日から6か月以内 |

| 返済期限 | 10年 |

| 金利 | 連帯保証人あり:無利子 保証人なし:年1.5% |

| 低所得者世帯 | ◯ |

| 障がい者世帯 | × |

| 高齢者世帯 | × |

失業して住んでいた社宅を出なければいけないが、失業給付を受けられず、部屋を借りられないときなどが対象です。

借りたお金は、部屋を借りる際の初期費用に使えます。

- 敷金

- 礼金

- 仲介手数料

- 火災保険料

- 入居保証料、保証人代行サービス費用

- 引越し費用

- 新居の家具、家電の購入費

住宅入居費としてお金を借りられるのは、生活支援費と同じ6つの条件に加えて「住居確保給付金」という家賃の支給を受けられる制度を申請した人だけです。

また、住宅入居費は生活支援費と併せて申し込むことが可能です。

住宅入居費は賃貸契約の費用だけに使い道が限られていますが、生活するうえで一時的に必要となる引越し以外の大きなお金は、次に紹介する一時生活再建費で借りられないか検討してみましょう。

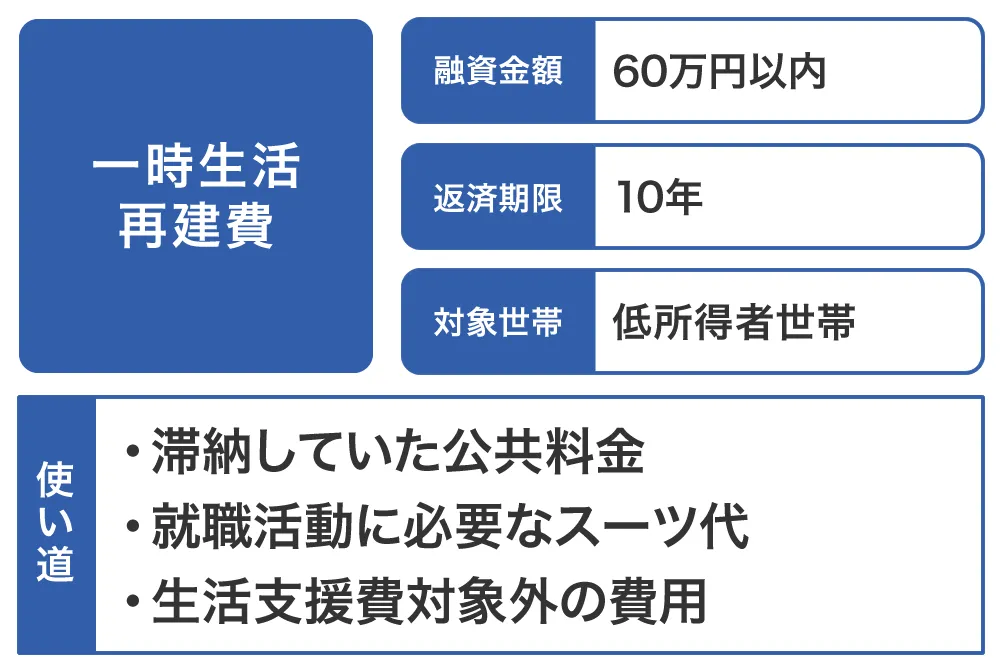

一時生活再建費は生活費以外に必要な一時的な費用をまかなえる

滞納していた公共料金費用の支払いや、仕事に就くための技能を取得する費用を、一時生活再建費から60万円を限度に借りられます。

生活に困窮して家賃や水道、電気代の支払いが滞っていても、一時生活再建費から支払うことが可能です。

次の仕事に向けて資格や知識を身につけるための講座受講料やテキスト代、学校に通うための交通費にも使えます。

転職活動をするためのスーツ代や交通費なども一時生活再建費から賄うことが可能です。

| 借りられるお金 | 60万円以内 |

|---|---|

| 返済を開始するまでの期間 | 貸付日から6か月以内 |

| 返済期限 | 10年 |

| 金利 | 連帯保証人あり:無利子 保証人なし:年1.5% |

| 低所得者世帯 | ◯ |

| 障がい者世帯 | × |

| 高齢者世帯 | × |

借り入れできる条件は生活支援費や住宅入居費と同じで、他の公的給付・貸付を受けられない低所得の家庭です。

次の6つの条件すべてに該当しなければなりません。

- 自分で稼いで暮らしていたが、勤務先が経営難でリストラされるなど、無職になって、お金が足りなくなってしまった働いて稼いでいたけれど、仕事がなくなって生活が苦しくなった

- 仕事を辞めてから2年以内で税金をきちんと払っていた

- 今住んでいる家があるか、もしくは新しい住まいを見つけるための支援金を申し込んで、住む場所が間違いなく手に入る見込みがある

- 国や市役所から支援を受けて自分の力で生きていけるようになり、借りたお金を返せる可能性がある

- 失業手当や職業訓練の支援金、生活保護、年金など、他の公的な援助や貸し付けが受けられない状態で、生活費が工面できない

- 65歳になる前の月までに、借りたお金を全額返せる

失業や怪我などのために働けず、お金に困っている家庭が生活を安定させるために借りる日常の生活費は「生活支援費」、部屋を借りるための賃貸契約費用は「住宅入居費」、それ以外の一時的に必要となる費用は「一時生活再建費」という使い分けです。

一時生活再建費は生活支援費と併せて申し込めるため、生活全般をこの2つの借り入れでまかなえます。

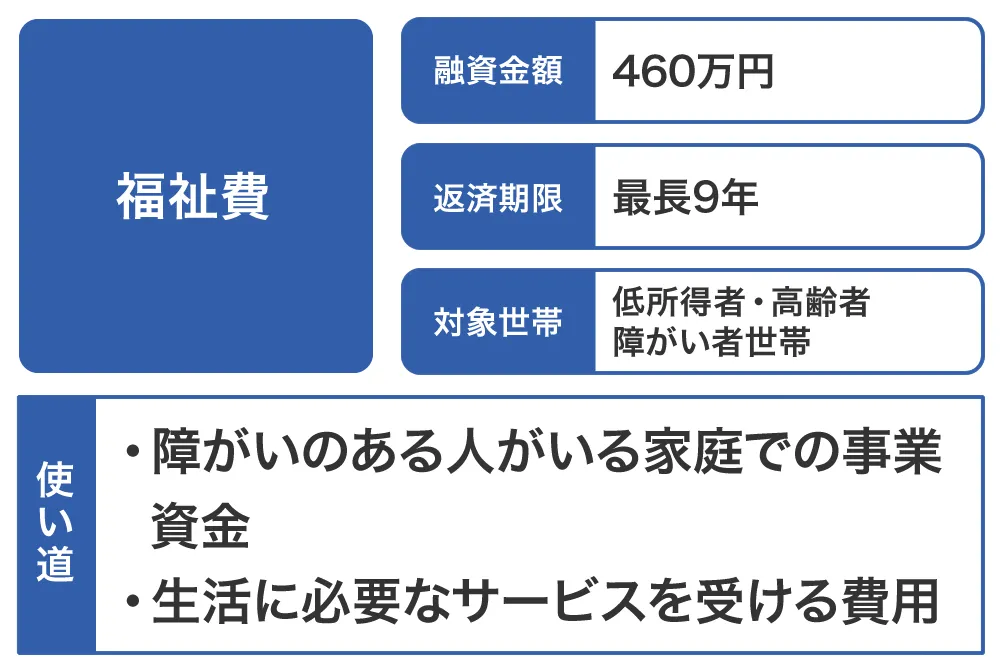

福祉費は仕事や住宅補修などに必要なお金を借りられる

福祉費は、毎月かかる家賃や光熱費などとは違い、一時的に必要な費用を借りたい人向けの資金です。

身体の不自由な人がいる世帯が、生活に必要なサービスを受けるための費用や修理代などに使えます。

本記事では、東京都の例を解説します。

自営業を始めるときのお金や運転資金

低所得の家庭や障害を持つ人がいる親で、自分の仕事や事業を続けるためのお金が借りられる制度です。

障害があるために介護しなければならない子どもを持つ親が、自宅でネイルサロンを開いたり、ハンドメイド製品をオンラインショップで販売したりする場合に借りられるお金は、低所得世帯が280万円、障がい者のいる親は460万円が上限です。

借りたお金は、事業に使うお金に限られます。

- 機械や道具の購入やメンテナンス費用

- 材料費や商品の仕入れ代金

- 事務所や店舗の光熱費

- チラシ代、Web広告費

- 商品の包装や配送費用

| 借りられるお金の上限 | 低所得:280万円 障がい者:460万円 |

|---|---|

| 返済を開始するまでの期間 | 貸付日から6か月以内 |

| 返済期限 | 低所得:7年 障がい者:9年 |

| 金利 | 連帯保証人あり:無利子 保証人なし:年1.5% |

| 低所得者世帯 | ◯ |

| 障がい者世帯 | ◯ |

| 高齢者世帯 | ◯ |

就職や資格の取得に必要なお金

身体の不自由な人がいる家族が、新しい技術や知識を身につけるためのお金や、その習得期間中に生活を支えるための費用を借りられます。

借りられるお金の上限は習得期間によって異なります。たとえば、就職活動で使うお金を借りる際の上限は50万円です。

スーツや靴、鞄の購入費用も借りたお金から購入できます。

| 借りられるお金の上限 | 就職で使うお金:50万円 通信教育や講座の受講料で習得期間が 6か月程度:110万円 1年程度:200万円 2年程度:380万円 3年程度:560万円 |

|---|---|

| 返済を開始するまでの期間 | 貸付日から6か月以内 |

| 返済期限 | 就職で使うお金:3年 技能習得で使うお金:8年 |

| 金利 | 連帯保証人あり:無利子 保証人なし:年1.5% |

| 低所得者世帯 | ◯ |

| 障がい者世帯 | ◯ |

| 高齢者世帯 | ◯ |

借りたお金の使い道として認められるのは、専門的な訓練や教育機関にかかる費用です。

- 専門学校や職業訓練校の受講料

- 教材購入費

- オンライン学習

- 資格取得のための試験料

- 通学のための交通費

- 生活費(食費や家賃など)

- 子どもの保育料(セミナー等で子供を預けなければいけないとき)

- 健康保険や年金などの社会保険料

- 生活必需品の購入費(衣服や日用品など)

古い家の増改築やバリアフリーの費用

身体の不自由な人がいる世帯が、立ち上がったり移動したりするときの転倒リスクを減らせるように住宅の増築、改築、補修する費用を250万円を限度に借りられます。

| 借りられるお金の上限 | 250万円 |

|---|---|

| 返済を開始するまでの期間 | 貸付日から6か月以内 |

| 返済期限 | 8年 |

| 金利 | 連帯保証人あり:無利子 保証人なし:年1.5% |

| 低所得者世帯 | ◯ |

| 障がい者世帯 | ◯ |

| 高齢者世帯 | ◯ |

借りた費用は住宅の状態を改善するために使えます。

- トイレや浴室の改装

- 障がい者用の手すりやスロープの設置

- 高齢者向けのバリアフリー改装

- 窓や扉の断熱改善

- キッチンのリフォーム

介護に必要な福祉用具等の購入

介護をおこなう家族や介護者が、障がい者や高齢者の日常生活をサポートするために使う、介護用の特別な器具や設備の購入にかかるお金を借りられます。

| 借りられるお金の上限 | 170万円 |

|---|---|

| 返済を開始するまでの期間 | 貸付日から6か月以内 |

| 返済期限 | 8年 |

| 金利 | 連帯保証人あり:無利子 保証人なし:年1.5% |

| 低所得者世帯 | ◯ |

| 障がい者世帯 | ◯ |

| 高齢者世帯 | ◯ |

借りたお金の用途は、リハビリや生活するうえでの支障を軽減するために使います。

- 車いすや歩行器の購入

- 聴覚補助装置(補聴器など)

- 電動ベッドや寝具

- 高齢者向けの家具(高さ調節可能なテーブルなど)

- 介護用リフトや昇降機

病気やケガの病院代と一時的な生活費

低所得の家庭や介護を要する高齢者のいる家庭で、治療が必要な人が治療中に生活を維持するためのお金を借りられる制度です。

治療にかかる医療費や、仕事ができない間の生活費などが含まれます。

| 借りられるお金の上限 | 療養期間が 1年を超えないとき:170万円 1年を超えて1年6か月以内のとき:230万円 |

|---|---|

| 返済を開始するまでの期間 | 貸付日から6か月以内 |

| 返済期限 | 5年 |

| 金利 | 連帯保証人あり:無利子 保証人なし:年1.5% |

| 低所得者世帯 | ◯ |

| 障がい者世帯 | ◯ |

| 高齢者世帯 | ◯ |

借りたお金は医療費や生活費に使えます。

- 病院での治療費や薬代

- 食費や日用品の購入費

- 家賃

- 病院までの交通費

- 病状に合わせた食事や栄養補助のための費用

介護サービスや障がい者サービスの利用料

身体の不自由な人がいる世帯が、介護サービスを受ける費用や障害のある方が必要とするサービスの利用料を借りられます。

日常生活で介護や障がい者サービスを要するにもかかわらず、車いす生活のため条件に合う仕事が見つからず、これらのサービスの利用にお金が足りない人が対象です。

| 借りられるお金の上限 | サービスを受ける期間が 1年を超えないとき:170万円 1年を超えて1年6か月以内のとき:230万円 |

|---|---|

| 返済を開始するまでの期間 | 貸付日から6か月以内 |

| 返済期限 | 5年 |

| 金利 | 連帯保証人あり:無利子 保証人なし:年1.5% |

| 低所得者世帯 | ◯ |

| 障がい者世帯 | ◯ |

| 高齢者世帯 | ◯ |

介護を受ける人、あるいは障害のある人が、サポートを受けながら不自由なく生活できるようなことに使います。

- 介護施設への入所費用

- 在宅介護サービスの利用料

- デイサービスセンターの利用料

- 訪問介護員の雇用費用

- リハビリテーションのための設備やサービス利用料

決まった時期にだけ必要な生活費

低所得者の家庭や障がい者がいる家庭を対象に、国民年金や健康保険料の未納分や中学生までの義務教育で使用する制服代や修学旅行費用など、日々の生活費ではなく、一時的に決まった時期にだけ払わなくてはいけないお金を借りられます。

| 借りられるお金の上限 | 生活保護受給世帯の生活必需品購入費:10万円 上記以外:50万円 |

|---|---|

| 返済を開始するまでの期間 | 貸付日から6か月以内 |

| 返済期限 | 3年 |

| 金利 | 連帯保証人あり:無利子 保証人なし:年1.5% |

| 低所得者世帯 | ◯ |

| 障がい者世帯 | ◯ |

| 高齢者世帯 | ◯ |

借りたお金の利用目的は、多種多様な使い方が可能です。

- エアコンの設置費用

- 障がい者自動車の修理代

- 生活保護世帯の食費

- 社会保険料の未納分

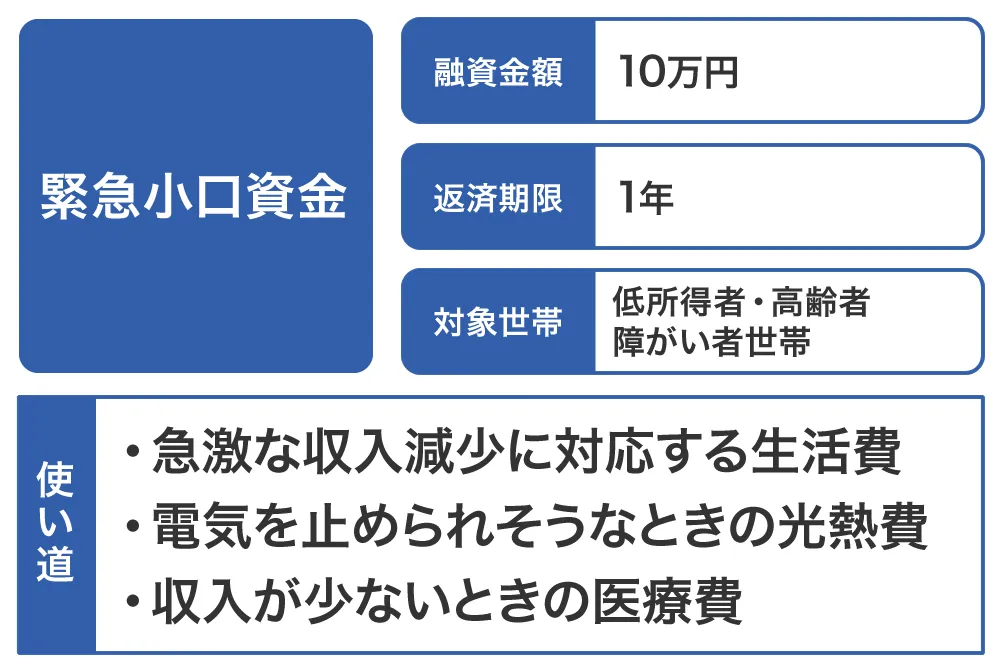

緊急小口資金は上限10万円を借りられる融資制度

急にお金が必要になり、普段の生活を続けるのが大変になったときには、緊急小口資金があります。

他の融資を申し込んだ場合、借り入れにかかる期間は1か月程度ですが、緊急小口資金ならお金を手にするまでの期間は1週間程度です。

| 借りられるお金の上限 | 10万円 |

|---|---|

| 返済を開始するまでの期間 | 2か月以内 |

| 返済期限 | 1年 |

| 金利 | 無利子 |

| 低所得者世帯 | ◯ |

| 障がい者世帯 | ◯ |

| 高齢者世帯 | ◯ |

急な出費や収入減少により、生活費や医療費などのお金を払えない状況のときにお金を借りられます。

- 医療費や介護にかかるお金を払ったため、短期間だけお金が足りない

- 火事などの災害で家を失い避難生活を送るため

- 年金や保険の支払いが始まるまでの生活するお金

- 会社を辞めたり休んだりして収入が減り、新しい仕事の最初の給料が出るまでの間の生活費

- 滞納していた税金や健康保険料、年金保険料を払ったら一時的にお金が足りなくなった

- 光熱費を払えず、電気やガスを止められそうなとき

- 給料の入った財布を盗まれて生活するお金がない

引用元:東京都社会福祉協議会

このお金を借りるためには自立相談支援事業によるアドバイスを受け、借りた後も引き続きサポートをもらうことに同意しなければなりません。

自立相談支援事業とは、仕事や日常生活で困っていることについて、専門の人が相談にのってくれる制度です。

一緒にどんな助けがいるのかを考えて、具体的なサポートの計画を立て、自立して生活できるように手伝ってくれます。

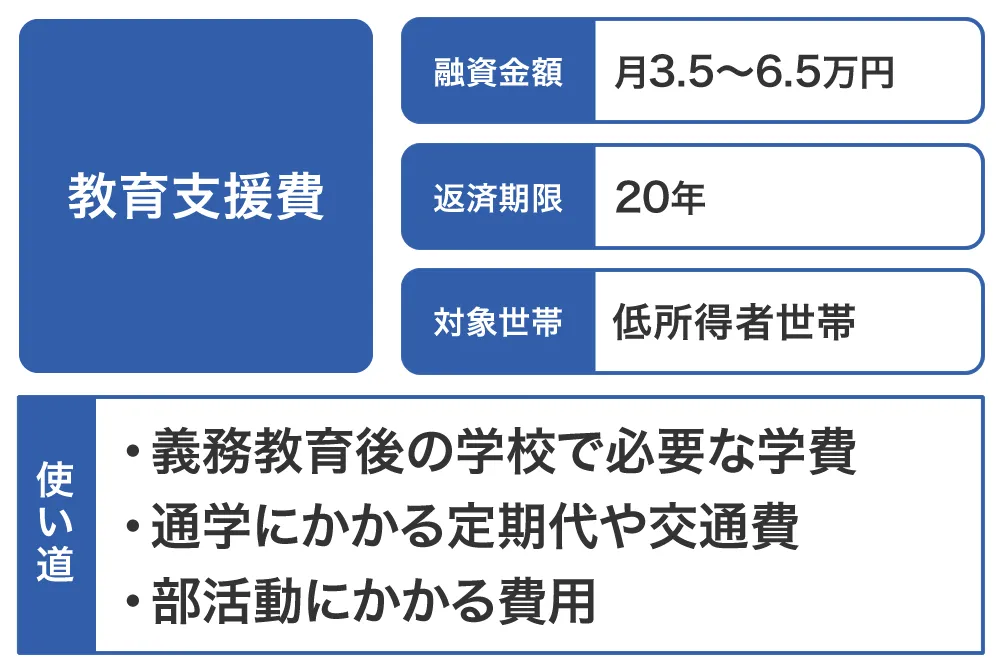

教育支援費は高校や大学に在学するための貸付制度

高校や大学に通って勉強するためのお金が足りないなら、教育支援費があります。

教育支援費では、高校生や大学生が在学中にかかる費用を支援してくれます。

借りられるお金は学校の種類ごとに異なり、高校なら月35,000円以内、大学なら月65,000円以内です。

返済期間は20年と長く設定されており金利はかからないので、子どもが自立したら協力して返済するのもよいでしょう。

| 借りられるお金の上限 | 高校:月35,000円 高等専門学校:月60,000円 短期大学:月60,000円 大学:月65,000円 特に必要な場合、上限額の1.5倍まで貸付可能 |

|---|---|

| 返済を開始するまでの期間 | 6か月以内 |

| 返済期限 | 20年 |

| 金利 | 無利子 |

| 低所得者世帯 | ◯ |

| 障がい者世帯 | × |

| 高齢者世帯 | × |

借りたお金は在学中の学費に使えます。

- 授業料の支払い

- 通学にかかる定期代

- 教材費やタブレットなどの学習機器の購入費

- 課外活動や部活動にかかる費用

- 学校行事(遠足、修学旅行など)の費用

教育支援費を借りるのは学校へ通う学生本人で、生計を支える親は連帯借受人になります。

返済義務は基本的には借りた学生にありますが、実際の返済能力や契約の内容によっては、親がその責任を共有する可能性があります。

教育支援費は、低所得の家庭の高校生や大学生、専門学校生など、義務教育である中学を卒業後の教育機関に通う学生が主な対象です。

対象となる学生が高校や大学に入学するためのお金は、教育支援費ではなく就学支度費で別途借りられます。

就学支度費は入学に必要なお金を一括で貸してくれる制度です。

在学中の費用を半年ごとに分割して貸してくれる教育支援費とは目的や借りられるお金などが異なります。

また、中学までの義務教育で使うお金を借りる際は、福祉資金の福祉費から借ります。

義務教育かそうでないか、目的は入学費用なのか、在学費用なのかによって申し込む資金が異なるため、何のためのお金が必要なのか明確にして相談しましょう。

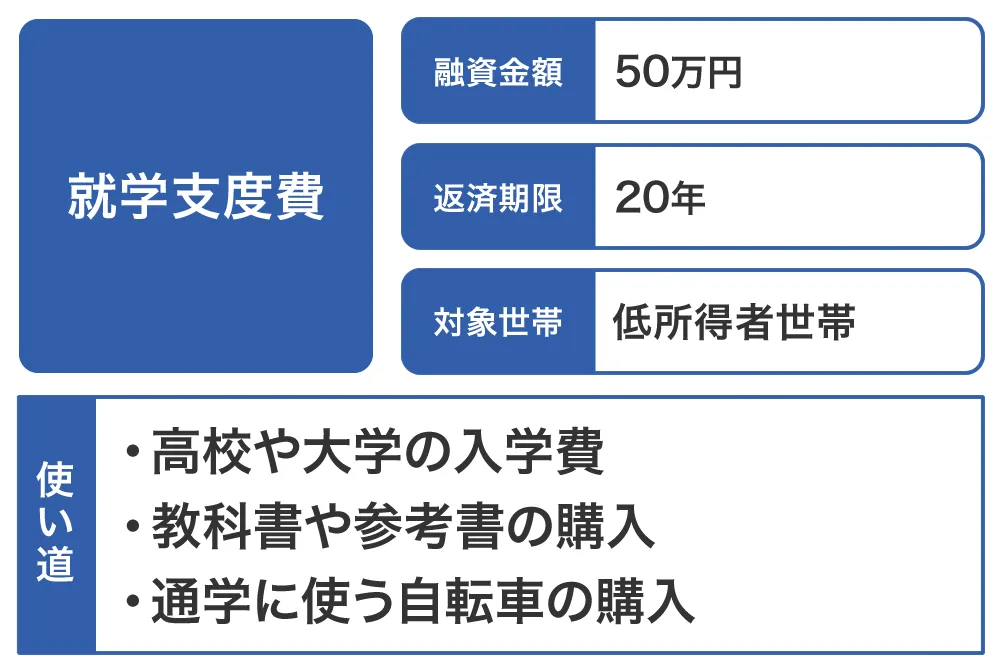

就学支度費は高校や大学の入学費用を支援

高校や大学の入学費用が払えないときは、就学支度費を利用しましょう。

就学支度費として借りられるのは、高校や大学に合格し、入学するまでに必要な費用です。

- 入学金

- 制服や指定バッグ、体操着の購入

- 教科書や参考書の購入

- 学校用品(筆記用具、ノートなど)の購入

- 通学用自転車の購入

低所得者の家庭の高校生や大学生を対象に、50万円までを上限として一括で借りられます。

返済期間は20年と長く、金利はかかりません。

| 借りられるお金の上限 | 50万円 |

|---|---|

| 返済を開始するまでの期間 | 6か月以内 |

| 返済期限 | 20年 |

| 金利 | 無利子 |

| 低所得者世帯 | ◯ |

| 障がい者世帯 | × |

| 高齢者世帯 | × |

教育支援費と同じく、就学支度費を借りるのは学校へ入学する学生本人です。

通常は借入れをおこなった学生自身が返済の義務を持ちますが、学生が未成年の場合、その法定代理人(通常は親)が連帯保証人となることが多いです。

連帯保証人は、もし本人が返済できない場合に代わって返済する責任を負います。

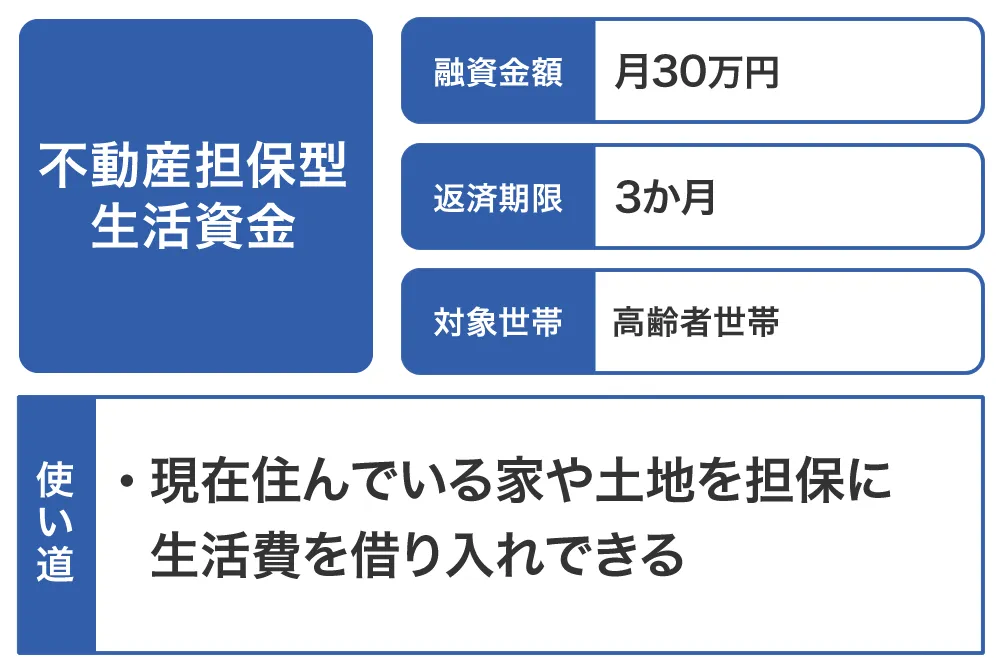

不動産担保型生活資金なら家を担保にして資金調達できる

介護を要する高齢者がいる家庭には、今住んでいる家やその土地を担保として生活のためのお金を借りられる、不動産担保型生活資金があります。

借りるための条件には、担保とする家や土地がお金を借りる人だけのものであり、一定の価値があることが挙げられます。

- 担保にする土地や家の所有者がお金を借りる人だけである(ただし、配偶者と一緒に住んでいれば、二人の共有でもよい)

- ローンを払い終わっている

- 配偶者や配偶者の親以外の人と一緒に住んでいない

- 家に住んでいる人たちが全員65歳以上である

- 家の価値が1,000万円以上ある(家の取り壊し費用も考慮して価値を決める)

借りられるお金は担保とする家の価値の7割を上限に月30万円までです。

3か月ごとに分割して支払われ、借りた総額が貸付限度額に達するか、借りる人が亡くなるまで借り続けられます。

| 借りられるお金の上限 | 月30万円 (土地や不動産の価値の7割) |

|---|---|

| 借りられる期間 | 元本が上限に達するまで または 借りた人が亡くなるまで |

| 契約の終了 | 主に借りた人が亡くなったとき |

| 返済するまでの期間 | 3か月以内 |

| 返済期限 | 契約終了後3か月経過するまで |

| 金利 | 年3%または毎年4月1日に決まる、もっとも優遇された金利のどちらか少ない方 |

| 連帯保証人 | ◯(相続人の中から1人選ぶ) |

| 低所得者世帯 | × |

| 障がい者世帯 | × |

| 高齢者世帯 | ◯ |

借りた人が亡くなると契約が終了となり、相続人か連帯保証人が利子を含めて借りたお金を一括返済しなければいけません。

返せないときは、担保である家や土地を売って返済します。

要保護世帯向け不動産担保型生活資金は融資条件が緩和されている

不動産担保型生活資金には、生活保護が必要な高齢者世帯向けの制度もあります。

一般的な不動産担保型生活資金と比べ、連帯保証人が不要で、不動産の価値が500万円以上と条件が緩めです。

借りられるお金は自治体の福祉事務所が設定し、決められた金額を毎月受け取れます。

不動産担保型生活資金は、自宅に住み続けながら利息を払うだけでお金を借りられる仕組みです。

生活費が足りなくても、家を売ったり、引越ししなくても済みます。

しかし、長生きするとその分利息を長く払い続けることになるため、最終的には多額の利息を払うことになりかねません。

申し込む際は利息と生活、借りられるお金で老後資金の確保期間を計算してから判断しましょう。

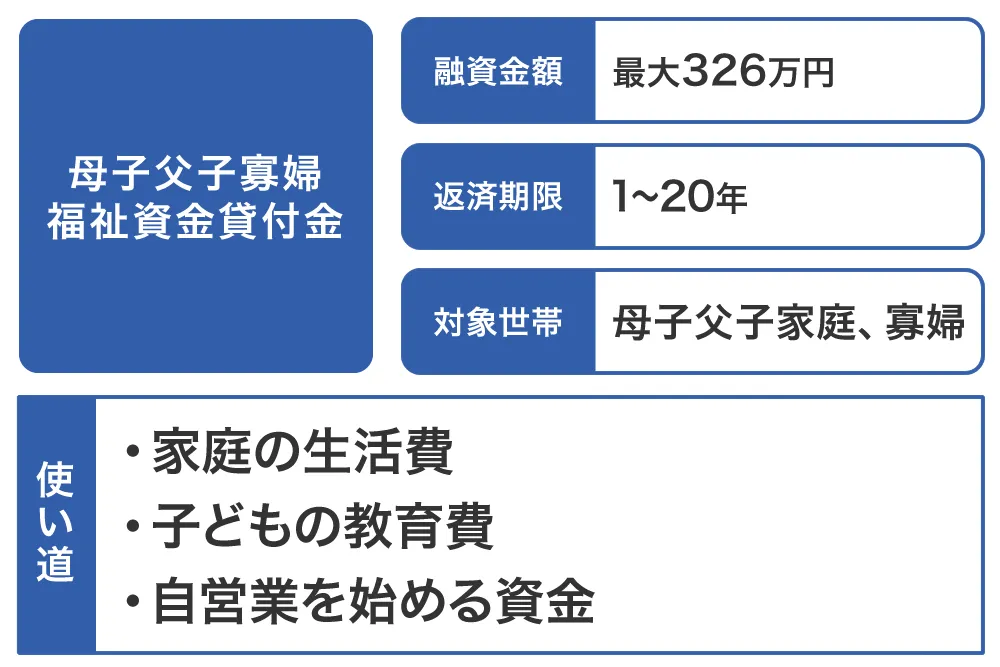

母子家庭の生活費は母子父子寡婦福祉資金貸付金で借りる

母子家庭など親一人で子どもを育てている家庭では、多種多様な使い道のある母子父子寡婦福祉資金貸付金制度の利用を検討しましょう。

母子父子寡婦福祉資金貸付金は、20歳未満の子どもを一人で育てている母親や父親、配偶者を亡くした女性(寡婦)にお金を貸す制度です。

借りたお金は、家庭の生活費や子どもの教育費などに使えます。

| 資金の種類 | 貸付対象 | 使い道 | 限度額 | 返済するまでの期間 | 返済期限 | 金利 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 事業開始資金 | 母子家庭の母 父子家庭の父 母子・父子福祉団体 寡婦 | 自営業を始めるための機械や道具の購入 店の中に置く棚やテーブルの購入 | 326万円 | 1年 | 7年 | 保証人あり:無利子 保証人なし:年1.0% |

| 事業継続資金 | 今やっているビジネスを続けるための商品の仕入れ費用 家賃や光熱費 | 163万円 | 6か月 | 7年 | ||

| 就学支度資金 | ひとり親家庭の子ども 父母のいない子ども | 高校や大学に在学するための費用 授業料 教科書や参考書代 制服や体操服の購入費 修学旅行積立金 | 小学校:64,300円 中学校:81,000円 公立高校:160,000 私立高校:420,000円 国公立大学・短大・大学院:420,000円 私立大学・短大:590,000円 ※高校以上は自宅外通学の例 | 卒業後 6か月 | 進学:20年 就職:5年 | 無利子 |

| 修学資金 | 自営業や就職のために知識技能を習得する費用 受講料 テキスト代 資格試験の受験費用 | 高校:月52,500円 高等専門学校 1〜3年:月52,500円 4〜5年:月115,000円 専修学校(専門):月126,500円 短期大学:月131,000円 大学:月146,000円 大学院 修士課程:月132,000円 博士課程:月183,000円 専修学校(一般):月52,500円 | 卒業後 6か月 | 20年 専修学校(一般)のみ5年 | ||

| 就職支度資金 | 就職のための費用 スーツや作業着の購入費 革靴や安全靴の購入費 通勤用自動車の購入費 | 105,000円 通勤用自動車の購入:340,000円 | 1年 | 6年 | 子どもに貸す:無利子 親に貸す 保証人あり:無利子 保証人なし:年1.0% | |

| 修業資金 | 自営業や就職のために知識技能を習得する費用 受講料 テキスト代 資格試験の受験費用 | 月:68,000円 | 20年 | 無利子 | ||

| 技能習得資金 | 母子家庭の母 父子家庭の父 寡婦 | 月:68,000円 運転免許:460,000円 | 保証人あり:無利子 保証人なし:年1.0% | |||

| 医療介護資金 | 母子家庭の母または児童(介護の場合は児童を除く) 父子家庭の父または児童(介護の場合は児童を除く) 寡婦 | 医療や介護にかかる費用 通院にかかる交通費 診察料や薬代 介護サービス費用 | 医療:340,000円 介護:500,000円 | 6か月 | 5年 | |

| 生活資金 | 母子家庭の母 父子家庭の父 寡婦 | 新しい技能や資格を学んでいる間 医療または介護を受けている間 母子家庭や父子家庭になって7年未満の間 仕事を失って生活が不安定な間 これらの期間の 家賃 食費や光熱費 治療費や薬代 介護サービス費用 | 一般:月108,000円 技能:月141,000円 | 技能習得:20年 医療や介護:1年 生活安定:8年 失業:5年 | ||

| 母子家庭の母 父子家庭の父 | 子どもを育てるのにかかる費用 授業料 教材費 塾や習い事の費用 | 児童扶養手当の支給額 ※令和5年度は月44,140円 | 10年 | |||

| 住宅資金 | 母子家庭の母 父子家庭の父 寡婦 | 住宅の建設 住宅の購入 住宅の改築 | 150万円 | 6年 | ||

| 転宅資金 | 引越しにかかる費用 敷金、礼金 引越し費用 火災保険料 | 26万円 | 3年 | |||

| 結婚資金 | 扶養する20歳以上の子どもの結婚資金 ・結婚式や披露宴の費用 ・新居の敷金、礼金 ・新生活のための家具や家電などの購入費 | 31万円 | 5年 |

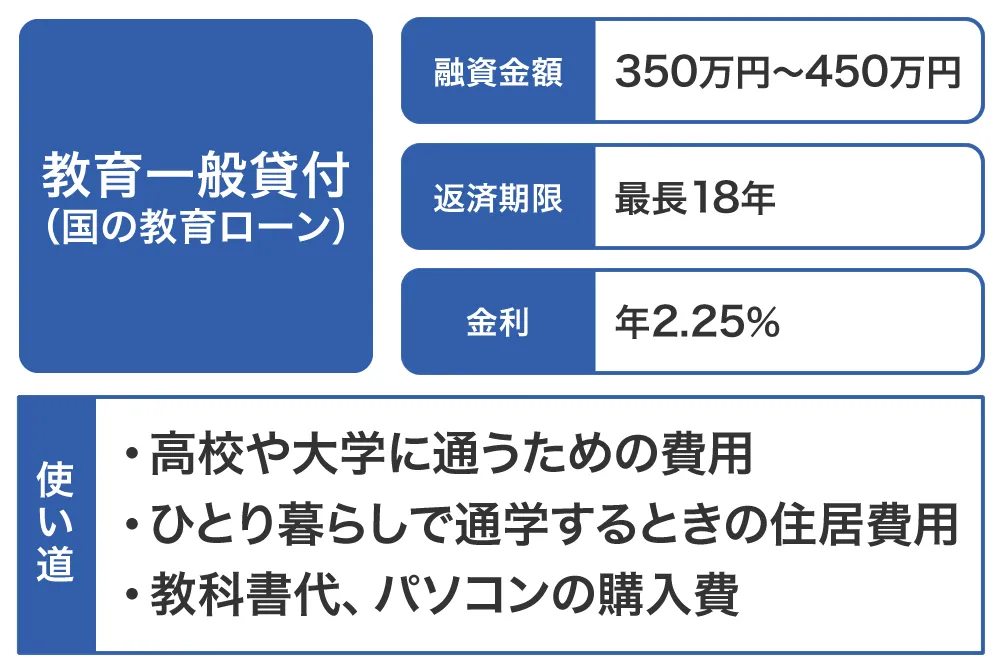

教育一般貸付(国の教育ローン)は最大450万円まで借りられる

高校や大学にかかる費用が必要なら、用途が幅広く受験前でも一括で借りられる教育一般貸付を利用するのも方法の一つです。

教育一般貸付は国の教育ローンとも呼ばれ、日本政策金融公庫が制度運用しています。

限度額は350万円ですが、一人暮らしや海外留学をするなど、条件があえば450万円まで借りられます。奨学金とも併用可能です。

| 借りられるお金の上限 | 350〜450万円 |

|---|---|

| 返済期間 | 最長18年 |

| 金利 | 年2.25% |

| 連帯保証人 | ◯ |

引用元:日本政策金融公庫 国の教育ローン

教育一般貸付(国の教育ローン)は学生の生活で使うあらゆる費用に使えます。

- 受験料、受験時の交通費や宿泊費

- 入学金や学校納付金

- 授業料や施設設備費

- 実家から離れて通学するための住居費用(敷金・礼金)

- 教科書代や教材費、パソコン購入費

国の教育ローンを利用できるのは、保護者の年収が決められた上限金額以内の人です。年収の上限は子どもの人数によって異なります。

子どもが1人の家族は年収790万円以下の人が利用対象です。

子どもが2人なら890万円、3人になると990万円と、子どもの数が1人増えるごとに100万円ずつ年収の上限額が上がっていきます。

教育費を借りるといえば、有名なのは奨学金です。奨学金と国の教育ローン、銀行の教育ローンについて比較してみました。

| 貸付条件 | 国の教育ローン | 奨学金 | 銀行の教育ローン |

|---|---|---|---|

| 利用者 | 保護者 | 学生本人 | 保護者 |

| 申し込み可能期間 | いつでも可能 | 決まった時期 | いつでも可能 |

| 受け取り方 | 一括 ※入学前でも可能 | 分割(毎月定額) ※入学後 | 一括 ※入学前でも可能 |

| 利用可能額 | 350〜450万円 | 月1〜12万円 | 300万円以内 |

| 金利 | 年2.25% | 平均0.823% ※令和5年度固定方式 | 年3.475%(変動) |

| 返済期間 | 最長18年 | 最長20年 | 10年 |

| 対象の学校 | 高校や大学(中学卒業以上の人が対象の学校) | 大学・短大・高等専門学校・専門学校・大学院 | 中学・高校・大学、塾や予備校など |

引用元

【奨学金】日本学生支援機構・貸与型二種

【銀行の教育ローン】三井住友銀行教育ローン

日本学生支援機構(旧日本育英会)の奨学金は、毎月定額が利用者である学生本人の口座へ振り込まれます。

申し込める時期が決まっており、借りられるとしてもお金が入ってくるのは入学後です。

国の教育ローンは保護者が利用者となり、一括で1年分まとめてお金を受け取れます。

申し込み期間は決まっておらず、いつでも申し込み可能。受験前に申し込めば、受験費用や入学金、一人暮らしの住居費用に充てられます。

銀行の教育ローンは国の教育ローンや奨学金と比べて金利が高めですが、塾や予備校の費用にも使えます。

国の教育ローンの申し込みは日本政策金融公庫の公式サイトからインターネットか郵送で手続きします。

国の教育ローン申し込みに必要な書類は以下のとおりです。

- 借入申込書

- 住民票の写し

- 運転免許証またはパスポート

- 源泉徴収票または確定申告書

- 住宅ローンまたは家賃と公共料金、両方の支払い状況が分かるもの

- 合格通知書(入学資金の場合)

- 学生証や在学証明書

- 学校案内や授業料納付通知書(在学中の場合)

- 住民票の写し

- アパートの賃貸借契約書

- 借りる予定のアパート物件明細(実家以外から通学する場合)

国の教育ローンは高校や大学など、中学卒業以上の人を対象とする教育機関にかかる費用が対象です。

小学校や中学校など義務教育で使う費用は、福祉資金の福祉費からの借り入れを検討しましょう。

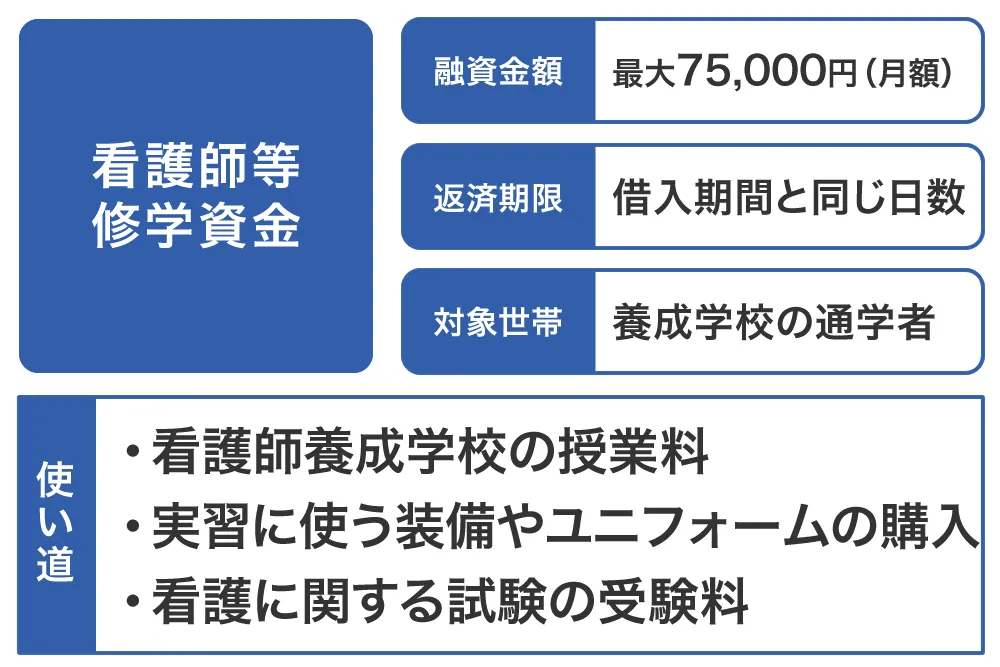

看護職員を目指す学生は看護師等修学資金で学費を借りられる

看護師などを養成する学校に通う学生は、自治体の看護師等修学資金を利用して学費を借りられます。

卒業後は、特定の地域やお金を借りた自治体の施設で一定期間看護職として働けば、返済が免除されることもあるので、地元で働きたいと考えている学生に最適な制度です。

返済が免除されるための条件は自治体ごとに異なります。例として東京都の看護師等修学資金は以下のとおりです。

| 借りられるお金の上限 | 保健師、助産師:月25,000円 看護師、准看護師:月50,000円 大学院修士課程:月75,000円 |

|---|---|

| 返済を開始するまでの期間 | 6か月 ※退学や都外へ転出すると、翌月から返済開始 |

| 返済期間 | 借りた期間と同じ期間 |

| 金利 | なし |

貸付の対象は、保健師、助産師、看護師、または准看護師を養成する学校(大学や専門学校など)に通う学生です。

借りたお金は学費の他、生活費にも使えます。

- 授業料の支払い

- 教材費(教科書や参考書など)

- 実習で使う装備やユニフォームの購入

- 通学にかかる交通費

- 看護に関する資格試験の受験料

基本的には学校を卒業した半年後から返済が始まりますが、進学したり、指定の施設で働くと、その間の返済が猶予されます。

さらに、卒業直後に都内の施設で5年間、または指定の施設で5〜7年間働けば返済の免除申請が可能です。

申し込みには、予約申し込みと通常申し込みの2種類があります。

予約申し込みは高校を通して入学前に申し込みます。入学前から貸与を受けられるため、早めに準備したい人におすすめです。

通常申し込みは、入学後に学校を通して申し込みます。入学後に状況が変わった人はこの方法を選択してください。

申し込みには貸与申込書の他、住民票や扶養者の住民票などが必要です。

ハローワークでお金を借りられるのは失業中で生活に困っている人

働きたいという思いはあるのに、失業したために生活が苦しく面接に着ていく服が買えなかったり、面接に行くための交通費が払えなかったりするときは、国や自治体とハローワークが連携して金銭的に困っている人がお金を借りられる制度があります。

これらの制度は、仕事を失いハローワークに登録して求職活動をしている人が対象です。

ハローワークの求職者支援資金融資で職業訓練中の生活費を補える

職業訓練中の生活費が職業訓練受講給付金だけで足りない人は、求職者支援資金から融資を受けられます。

借りられるお金は月5万または10万となっており、単身者か家族と同居しているかによって金額が異なります。

職業訓練は2種類あり雇用保険を受給している人向けの公共職業訓練と、雇用保険を受給していない人向けの求職者支援訓練です。

求職者支援訓練を受ける人の中で、一定の条件を満たせば、月10万円の職業訓練受講給付金が受けられます。

しかし、貯金がないと職業訓練受講給付金だけで生活するのは難しいため、ハローワークに求職者支援資金の利用も相談してみましょう。

| 借りられるお金の上限 | 単身:5万円 配偶者や子どもあり:10万円 |

|---|---|

| 返済を開始するまでの期間 | 3か月以内 |

| 返済期間 | 5年 |

| 金利 | 年3.0% |

相談窓口はハローワークですが、お金を借りるための申し込み先はハローワークが指定する労働金庫(ろうきん)です。

申し込み手続きには、ハローワークで貸付条件を満たしていると判断されたことの分かる書類が必要です。

- 求職者支援資金融資要件確認書(ハローワークから渡されます)

- 支給決定を受けたことが分かる書類(給付金支給記録の写しなど)

- 本人確認書類

実際にお金を貸すのは労働金庫(ろうきん)のため、別途審査があります。

仕事が見つかるまでの一時的な支援を目的とした融資のため、借りたお金の使用目的は日々の生活を支える用途に限られます。

- 食費

- 光熱費

- 資格試験の受験費用

- 職業訓練の教材費

- 就活関連費用(履歴書、面接の服装など)

職業訓練中は毎日朝から夕方まで授業があり、アルバイトなどでお金を稼ぐ時間は確保しにくいでしょう。

求職者支援資金を活用すれば職業訓練に集中できるので、技能を習得しやすくなります。

公的融資が間に合わないときは臨時特例つなぎ資金貸付制度で借りる

仕事も家もない人は、他の給付金や貸付金が振り込まれるまでの間の生活費として、臨時特例つなぎ資金を10万円まで借りられます。

| 借りられるお金の上限 | 10万円 |

|---|---|

| 返済期間 | 公的給付や貸付を受けて1か月以内 |

| 金利 | なし |

臨時特例つなぎ資金は、給付金などがもらえるまでの間の生活費を補うことが目的のため、早いと1週間ほどでお金が振り込まれます。

失業給付金などの公的給付制度や貸付制度を申し込み、支給決定していることが条件です。

家がなくネットカフェなどで寝泊まりしている人は、この貸付制度が利用できれば、給付金などがもらえるまでの期間をなんとか乗り越えられるでしょう。

臨時特例つなぎ資金は市町村社会福祉協議会が窓口です。

申し込みには、公的給付や貸付制度を申請し、受理されていると分かる資料を持っていきましょう。

会社都合で無職になったら自治体の離職者生活安定資金融資制度でお金を借りよう

会社の倒産やリストラなど、会社側の事情で仕事を失って生活が苦しくなった人は、ハローワークを通して労働金庫(ろうきん)から融資を受けられます。

融資の金額や金利は自治体によって異なります。

| 貸付条件 | 青森県 | 千葉県 | 愛媛県 | 山口県 | 福岡県 |

|---|---|---|---|---|---|

| 借りられるお金の上限 | 100万円 | 20万円 | 100万円 | 70万〜150万 | 50万円 |

| 返済期限 | 5年 | 3年 | 5年 | 6年〜10年 | 5年 |

| 金利 | 1.25% | 1.2% | 0.3% | 1.0% | 2.5% |

融資を受け付けている窓口はハローワークです。ハローワークで貸付条件の確認をおこない、必要書類を入手した後、労働金庫(ろうきん)で融資実行の手続きをします。

会社都合により仕事を失った人のうち、雇用保険の失業等給付を受けられる人が対象で、自己都合による退職者は対象とはなりません。

自治体に1年以上住んでいたことや一家の収入の大黒柱であることなどが条件です。

基本的に保証人はいりませんが、借入額が50万円を超える場合は、連帯保証人が要る自治体もあります。

営業実績がない個人事業主は政策金融公庫でお金を借りる

新しくビジネスを始めたいときや経営を立て直したいときに、日本政策金融公庫なら低い金利でお金を借りられます。

日本政策金融公庫は政府が運営する金融機関で、一般の銀行と違って営利を目的としていないためです。

日本政策金融公庫の令和4年度末の平均融資額は9,355,000円と、小さな事業から大きなプロジェクトまで、さまざまな規模の融資をおこなっています。

融資を検討している人は、政策金融公庫のフリーダイヤルに電話するか、窓口やオンラインでも相談できます。

新規開業の場合は事業計画書や本人確認書類、すでに事業を始めているなら最近2期分の申告決算書を用意して、相談に臨みましょう。

新規開業資金で運転資金も一緒に借り入れできる

脱サラして自分で仕事をを始めようとする個人事業主は、政策金融公庫の新規開業資金を借り入れ候補として検討するのもいいでしょう。

政策金融公庫の新規開業資金なら、実績のない新規開業でも、運転資金を含め最高7,200万円まで借りられます。

基本的には無担保・無保証人で利用できます。

| 借りられるお金の上限 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |

|---|---|

| 返済期間 | 設備資金:20年以内 運転資金:7年以内 |

| 金利 | 基準利率:年2.10〜3.20% ※条件によって異なる |

引用元:日本政策金融公庫

金利は担保の有無や事業内容、年齢などによって異なり、申し込んでみないとどれくらいの利率が適用されるのか分かりません。

たとえば、Uターンにより地方で新たに事業を始めるケースでは、基準金利より低い特別金利が適用されます。

借りたお金はオフィスや店舗の改装や原材料・商品の仕入れなど、事業開始に伴うお金として使えます。

マル経融資で経営改善の費用を借りよう

マル経融資(小規模事業者経営改善資金)は経営を改善するための資金を貸してくれる制度です。

経営を立て直すために商工会などから経営指導を受けている小規模のお店は、日本政策金融公庫から無担保・保証人なしで2,000万円まで借りられます。

商工会議所や商工会、都道府県商工連合会から経営指導を受け、その団体から推薦を受けた小規模事業者がこの制度の利用対象です。

| 借りられるお金の上限 | 2,000万円 |

|---|---|

| 返済期間 | 設備資金:10年以内 運転資金:7年以内 |

| 金利 | 年1.20% ※令和6年1月4日時点 |

新しい機材を購入したい小売店や、設備の老朽化に伴い店舗改装をしたい飲食店など、銀行の融資が難しい場合は、マル経融資(小規模事業者経営改善資金)に申し込みましょう。

たとえば、利益率を上げるための機械や設備の購入、売り上げを上げるための人件費や広告宣伝費など、経営改善につながることであれば幅広く利用できます。

公的融資制度の申込先は市区町村の社会福祉協議会

国や自治体からお金を借りるには、住んでいる市区町村の社会福祉協議会へ相談することから始めます。

「この制度を使いたい」と申し込むのではなく、現状を相談することで、状況に適した制度を紹介してくれるでしょう。

社会福祉協議会で申し込み、必要書類を提出して審査を受けるのが基本的な流れです。

市区町村の社会福祉協議会に家庭の状況やお金がいる理由を詳しく説明します。正直に包み隠さず話すことで、適切な判断をしてもらえます。

公的融資が必要と判断された場合は、必要書類を準備して申し込み手続きをおこないます。

提出された書類に基づいて、社会福祉協議会が審査をおこないます。審査では、申込者の生活状況や貸付金の返済能力などが評価されます。

融資が可能であれば「貸付決定通知書」、融資できない場合は「不承認通知書」が届きます。貸付が決定した人は借用書を作成し提出します。

申込人名義の口座へ貸付金が振り込まれます。

世帯全体の収入が分かる資料を提出する

生活福祉資金は個人ではなく世帯へ貸し付ける制度のため、申し込む際は家族全員の確認資料が必要です。

各制度に共通して、家族の存在と関係、収入が分かる資料を用意します。

- 家族全員の本人確認書類(住民票の写し)

- 家族全員の収入が分かる書類(源泉徴収票、給与明細、所得税の確定申告書など)

- 身体障がい者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳(障がい者がいる家庭)

書類が足りないとお金を借りるまでにかかる時間が長引くため、漏れのないよう準備しましょう。

| 制度名 | 資金 | 必要な書類 |

|---|---|---|

| 総合支援資金 | 共通 | 失業や廃業、債務に関する書類 離職票 廃業届 借用書 求職を申し込んだことが分かる書類 |

| 住宅入居費 | 他の公的制度の利用や申請が分かる書類(住居確保給付金支給決定通知書) 入居予定住宅の不動産賃貸契約書の写し 不動産業者の発行する「入居予定住宅に関する状況通知書」の写し 自治体の発行する「住居確保給付金支給対象者証明書」 | |

| 一時生活再建費 | 業者発行の見積り書 請求書(家賃や公共料金を滞納した場合) | |

| 福祉資金 | 自営業の開業や運転資金 | 決算・事業報告書 、業者の見積書 |

| 就職やスキル習得の費用 | 入校・在学証明書、資格試験受験料の領収書 | |

| 家の増改築、補修等の工事費 | 業者の見積書 、工事の平面図・側面図(工事前、工事後) | |

| 福祉用具等の購入 | 福祉機器や用具等の見積書 | |

| 負傷または疾病の療養 | 医師の診断書、医療費の請求書 | |

| 介護サービス、障がい者サービス等の利用 | 利用料金が記載されたもの | |

| 日常生活で一時的な出費 | エアコン設置の見積書、車の修理代請求書 | |

| 教育支援資金 | 教育支援費 | 在学証明書、定期の写し |

| 就学支度費 | 合格通知書、体操着の申込書 | |

| 不動産担保型生活資金 | 担保の状況が分かる書類 | 登記簿謄本、固定資産台帳 |

| 相続人の意向確認書類 | 相続人の同意書 |

無利子で借りるには保証人が必要

生活福祉資金を借りる場合、原則として保証人が1名必要です。保証人なしでも借りられますが、年1.5%の金利が発生します。

無利子で借りたい人は、連帯保証人を誰かにお願いしておかなければいけません。

| 保証人 | 金利 |

|---|---|

| あり | 年0% |

| なし | 年1.5% |

保証人を立てる場合は、保証人の住民票の写しや収入の分かる書類が必要です。

融資までの目安は約1か月

国や自治体から借りるお金の原資は税金のため、一般的な金融機関のローンよりも慎重な審査がおこなわれます。

そのため、生活福祉資金を申し込んでから、実際にお金が振り込まれるまでには時間がかかります。急いでいても、即日融資はできません。

国や自治体に融資を申し込むなら、お金が必要になる時期の1か月以上前から相談を始めましょう。

申し込みからお金が借りられるまで1か月程度かかるからです。

生活が苦しくて融資を急いでほしい場合は、担当者にすぐにお金が必要な旨を話してみるのも一つの方法です。

どこからも借りられないなら生活保護をうけよう

公的融資を受けられないほど生活に困っている人は、生活保護の利用を検討しましょう。

1日3回の食事をとれないほどに生活に困っているときは、自治体の福祉事務所もしくは自立相談支援機関に相談してください。

どちらも役所の中に入っていることが多いので、まずはどこに相談したらいいかを役所に聞いてみるといいでしょう。

家賃が払えず、立ち退きを迫られている人は、住宅確保給付金を申し込めば、しばらく家賃を払ってもらえます。

生活保護と住宅確保給付金は貸付ではないため、返済の必要がありません。

生活保護をもらえる条件と申込方法

収入が、あらゆる手段を講じても最低生活費に満たず自力での生活が難しい人は生活保護の対象となります。

生活保護は、自分や家族の収入や貯金などで生活できない人に生活費を支給したり、医療や住宅、教育などを金銭面で支援したりなど、不安のない日常生活ができるようサポートする制度です。

生活保護の額は、地域や家族構成、年齢などによって異なり、国が定めた最低生活費から収入を差し引いた金額が支給されます。

支給されたお金は食費や水道光熱費、家賃など、生活に必要な基本的な費用なので、パチンコや高価なブランド品などに使ってはいけません。

生活保護を申し込むための相談窓口は住んでいる自治体の福祉事務所となっており、市役所や区役所の中に窓口がある自治体が多いです。

生活保護を申請すると家にケースワーカーが来て生活状況を調査し、申請から14日以内に生活保護を受けられるかの判断が下されます。

受給中は収入を毎月報告し年数回のケースワーカーの訪問調査や生活に関する指導にしたがわなければなりません。

住居がなくなりそうなら住居確保給付金を申し込む

働けなくなって収入が減り、家賃を払えなくなった人は、住宅確保給付金から最大9か月間の家賃を支給してもらえます。

住居確保給付金は、失業や収入減少などで家賃を滞納し、住み続けられなくなりそうな人を支援するための制度です。

原則3か月、最大9か月間の家賃を自治体から直接大家さんに支払います。

給付金の額は、申請者の住宅の状況や家賃によって異なります。たとえば東京都江東区の場合、単身なら84,000円です。

住居確保給付金を申し込みたい人は、自治体が運営する自立相談支援機関へ相談します。

自立相談支援機関は役所の中に窓口があったり、社会福祉協議会だったりと、地域によってさまざまです。

連絡先が分からないときは、都道府県や市町村へ問い合わせてみると教えてくれるでしょう。

住居確保給付金は給付が決まると、自治体から大家さんへ家賃が払われる仕組みです。