シングルマザー(母子家庭)は、小さな子供がいると仕事との両立が難しいこともあり、収入が安定せずに経済的な不安を抱えやすい傾向にあります。

総務省や厚労省の発表している調査結果によると、母子家庭の収入と支出はほぼ同じ金額となっており、病気などでも簡単に仕事を休める状況ではありません。

| 就労収入 | 196,667円 |

|---|---|

| 消費支出 | 196,379円 |

引用元

厚生労働省:令和3年度 全国ひとり親世帯等調査

総務省統計局:2019年全国家計構造調査

国や自治体では手当の給付や公共料金の割り引きなどによって、シングルマザー(母子家庭)の生活支援を積極的におこなっています。

公的融資制度を利用して市役所でお金を借りる方法もありますが、まずは国からの優遇措置を受けることで経済的な不安をなくしましょう。

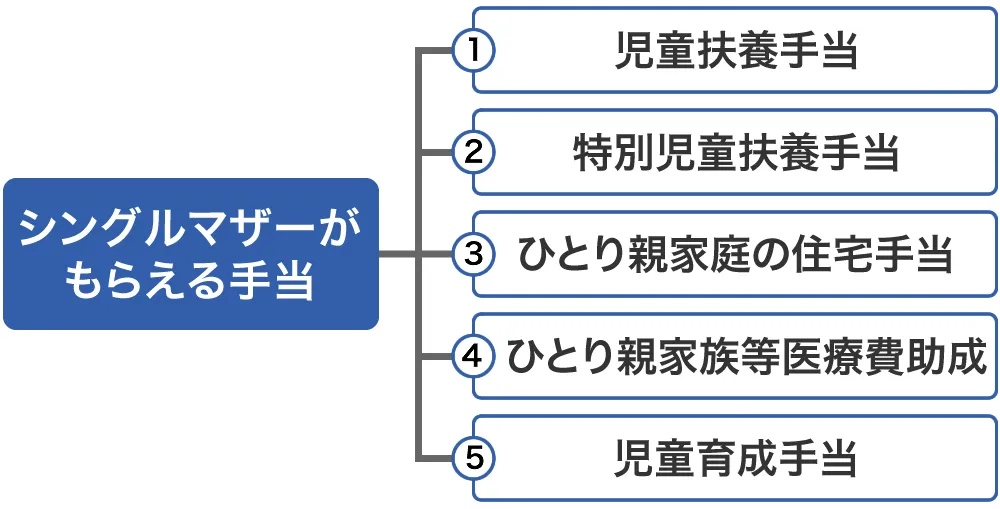

シングルマザー(母子家庭)が受けられる手当一覧

シングルマザー(母子家庭)が対象となっている手当金や助成金には、以下のような種類があります。

| 手当・助成名 | 支給対象者 | 支給金額 | 支給回数・月 |

|---|---|---|---|

| 児童扶養手当 | 子ども(※)を育てるひとり親 | 子どもの数により異なる ・1人:45,500円~10,740円 ・2人10,750円~5,380円 | 年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月) |

| 特別児童扶養手当 | 障害のある20歳未満の子どもを育てる親 | ・1級:55,350円 ・2級:36,860円 | 年3回(4月・8月・12月) |

| ひとり親家庭の住宅手当 | ひとり親 | 自治体により異なる | 自治体により異なる |

| ひとり親家族等医療費助成制度 | ひとり親やその子ども | 自治体により決められた自己負担金を超えた金額 | 自治体により異なる |

| 児童育成手当 (東京都のみ) | ひとり親 | ・育成手当:13,500円 ・障害手当:15,500円 | 3回(6月・10月・2月) |

※子どもとは、18歳になった日以降、初めての3月31日まで(一定の障害がある場合は20歳未満)の子ども

いずれも所得要件が決められており、一定の所得金額以下であれば受給できます。

児童扶養手当(母子手当)は最大45,500円支給される

児童扶養手当は、両親が離婚したなどの理由で父または母と一緒に生活していない子どものいる家庭の、安定した生活と自立促進のために支給される手当金です。

支給対象

支給対象となるのは、18歳になった日以降はじめての3月31日までにある子ども(一般的には高校卒業までの子ども)を養育する親などで、子どもに一定の障害がある場合は20歳未満が対象です。

子どもを養育していれば父や母だけでなく祖父母なども受給できます。

支給要件

支給対象となる子どもは、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

- 父母が離婚した

- 父または母が死亡した

- 父または母に一定程度の障害がある

- 父または母の生死が不明

- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている

- 父または母が相手からの暴力により保護命令を受けた

- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている

- 婚姻によらずに生まれた

- 父母が不明(棄児など)

子どもや親などが日本に住所がない、児童福祉施設などに入所している、事実上の配偶者に扶養されている、父および母と一緒に暮らしている場合などは支給されません。

支給要件は自治体により異なるため、請求する際には自治体の窓口に確認してください。

支給金額

支給金額は、受給する人の所得や子どもの人数によって以下のように異なります。

| 子どもの人数 | 全部支給 | 一部支給 |

|---|---|---|

| 1人 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |

| 2人 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |

| 3人以降 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |

令和6年11月から、3人目以降は2人目と同額が支給され、全額支給は6,450円から10,750円に、一部支給は6,440円~3,230円から10,740円~5,380円に増額されます。

所得制限

児童扶養手当の受取人の所得が一定限度額以上になると、手当金の全部または一部の支給が停止されます。

令和6年11月以降の2人世帯(親と子ども1人)の場合、年収190万円までなら全部支給の対象になり、385万円までなら一部支給の対象になります。

支給月

年6回、奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)に支給されます。

特別児童扶養手当の支給額は36,860円から

特別児童扶養手当は、精神や知的、身体に障害がある20歳未満の子どもがいる場合に支給される手当金です。

受給できるのは父母や子どもの面倒を見ている養育者です。

ただし、以下に該当する場合は支給対象外となります。

- 子どもが施設等に入所している

- 障害を理由とした公的年金を受けられる

- 子どもや受給者が国内に住んでいない

支給額は、1級が55,350円、2級が36,860円で、原則として4月・8月・12月の年3回、各月の前月分がまとめて支給されます。

所得制限

受給には所得制限があるため、受給者本人や配偶者などの所得額が所定の限度額を超えると支給されません。

特別児童扶養手当は母子家庭以外でも受給できるため、家族を含めた収入によって所得制限の金額が決まっています。

| 扶養親族等の人数 | 本人の所得 | 配偶者・扶養義務者の所得 |

|---|---|---|

| 0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |

| 1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |

| 2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |

| 3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |

所得の計算において障害者控除や寡婦控除など控除できるものがあるため、詳しくは自治体の公式サイトや窓口で確認してください。

特別児童扶養手当と前章で解説した児童扶養手当は名称が似ていますが制度は異なるものです。

特別児童扶養手当は障害を持っている20歳未満の子どもを対象としており、障害1級・2級により支給金額が決まります。

一方、児童扶養手当は父または母と一緒に暮らしていない高校卒業まで(障害がある場合は20歳未満)の子どもが対象で、所得や子どもの人数により金額が決まります。

特別児童扶養手当と児童扶養手当は、条件を満たしていれば両方受給可能です。

ひとり親家庭の住宅手当は5,000円~15,000円が目安

住んでいる自治体によっては、ひとり親向けの住宅手当(家賃補助)を受けられることがあります。

補助対象者

補助を受けられるのは、以下の条件すべてに該当する人です。

- ひとり親家庭である

- 民間のアパートなどを自分で借りて家賃を支払っている(市営・都営などを除く)

- 市内に引き続き6か月以上住んでいる

- 所得条件を満たしている

引用元:武蔵野市公式ホームページ「ひとり親家庭等住宅費助成制度」

補助金額

支給金額は自治体により異なるため、制度のある自治体の金額を紹介します。

| 自治体名 | 上限金額 |

|---|---|

| 東京都武蔵野 | 10,000円 |

| 千葉県君津市 | 5,000円 |

| 千葉県浦安市 | 15,000円 |

| 神奈川県大和市 | 10,000円 |

| 神奈川県鎌倉市 | 9,000円 |

ひとり親家族等医療費助成制度は医療費の自己負担額を500円程度に抑えられる

ひとり親家族等医療費助成制度は、ひとり親やその子どもなどが病院でかかった医療費の自己負担分の一部を、自治体が助成してくれる制度です。

認定後に発行される医療証を、保険証と合わせて病院の窓口に提出すると適用されます。

支給対象

ひとり親家族等医療費助成制度の支給対象者は以下に該当する人です。

- ひとり親家庭の母または父

- 両親がいない子どもを養育している祖父母

- ひとり親家庭の子どもで、18歳に達した日の属する年度の末日(障害がある場合は20歳未満)までの子ども

ただし、生活保護を受けている場合や、子どもが児童福祉施設に入居していたり里親が育てていたりする場合は対象外です。

所得制限

ひとり親家族等医療費助成制度は、所得が低いひとり親世帯の医療費負担を軽減することを目的としているため、他の制度に比べて所得制限が厳しく設定されています。

扶養人数ごとの所得制限額は以下のとおりです。

| 扶養親族の数 | 母または父、養育者 | 扶養義務者・配偶者 |

|---|---|---|

| 0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |

| 1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |

| 2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |

| 3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |

扶養義務者・配偶者には以下の人が該当します。

- 母または父と同一生計の祖父母や兄弟姉妹

- 養育者の生計を維持している祖父母や兄弟姉妹

- 申請者の配偶者(父の障害で母が申請する場合など)

補助金額

自治体ごとに決められた自己負担金を超えた分を補助してもらえます。

自己負担金は自治体ごとに異なり、たとえば千葉県船橋市では入院・通院それぞれ1回につき300円、大阪府大阪市では1日あたり最大500円(月2回まで)です。

住民税非課税世帯なら自己負担はありません。

補助対象になるもの

補助対象になるのは公的医療保険制度の対象になる医療費などです。

病気やケガの治療に直接関係のないものや保険診療外のものは、補助の対象外となる場合があります。

引用元:東京都福祉局「ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)」

児童育成手当は13,500円支給される東京都独自の制度

児童育成手当は、ひとり親家庭などで子どもを育てている人に支給される東京都独自の手当金で「育成手当」と「障害手当」の2種類があります。

育成手当

育成手当を受給できるのは、次のいずれかに当てはまる子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども)を扶養している人です。

- 父母が離婚した

- 父または母が死亡した

- 父または母に重度の障害がある

- 父または母が生死不明

- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている

- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている

- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている

- 婚姻によらずに生まれ父または母に扶養されていない

障害手当

障害手当は、心身に所定の障害がある20歳未満の子どもを養育している保護者が受給できます。

該当する障害は以下のとおりです。

- 愛の手帳1~3度

- 身体障害者手帳1・2級

- 脳性まひまたは進行性筋萎縮症

※東京都の心身障害者福祉手当との併給はできません。

育成手当・障害手当ともに、子どもが児童福祉施設等に入所していたり里親に預けられたりしている場合や、国外に住んでいる場合は支給対象外になります。

手当金額

子ども1人当たりの手当金額は以下のとおりです。

| 育成手当 | 13,500円 |

|---|---|

| 障害手当 | 15,500円 |

所得制限

児童育成手当は東京都独自の制度ですが、子どもの人口や自治体の財政状況によって所得制限額は異なります。

| 扶養親族の数 | 所得制限額 |

|---|---|

| 0人 | 3,604,000円 |

| 1人 | 3,984,000円 |

| 2人 | 4,364,000円 |

| 3人 | 4,744,000円 |

支給月

年に3回、6月・10月・2月の各10日頃に指定の口座に振り込まれます。

母子家庭向け手当の申請方法や必要書類

各手当や給付金の申請は、市区町村役所に申請者が直接手続きに行くのが一般的です。

担当窓口は子ども支援課やこども政策課など自治体により名称が異なります。

手当や給付金ごとの必要書類を以下にまとめました。

| 手当・給付金名 | 必要書類 |

|---|---|

| 児童扶養手当 | ・戸籍謄本(保護者、子ども) ・口座番号 ・個人番号 ・診断書(障害を理由とする場合) など |

| 特別児童扶養手当 | ・戸籍謄本(保護者、子ども) ・世帯全員の住民票の写し ・請求者の所得証明書 ・診断書または療育手帳 ・口座番号 ・個人番号 |

| ひとり親家庭の住宅手当 | ・印鑑 ・賃貸借契約書の写しまたは家賃証明書 ・戸籍謄本 ・所得証明書 |

| ひとり親家族等医療費助成制度 | ・健康保険証 ・ひとり親であることが分かる書類 ・口座番号 ・本人確認書類 ・世帯全員の所得課税証明書(他の自治体から転入する場合) |

| 児童育成手当 | ・個人番号がわかるもの ・本人確認書類 ・口座番号のわかるもの |

自治体により必要書類が異なるため、申請に出向く前に公式サイトや電話などで確認してください。

シングルマザー向けの手当では生活費が足りない場合の対処法

シングルマザーに対する公的支援だけでは経済的に厳しい場合、公共料金の減免や民間の支援団体の活用など、併せて利用できる制度があります。

水道料金の割引を申請して負担を減らす

上下水道は自治体で運営しているものであるため、上下水道料金は一定の条件を満たすと減額や免除を受けられます。

利用対象者や減免の内容は自治体により異なり、たとえば東京都なら以下の条件を満たしている場合に上下水道料金の基本料金の免除を受けられます。

利用対象者

- 児童扶養手当または特別児童扶養手当を受給している

- 生活保護法を受給している

減免内容

- 水道料金:基本料金+1か月あたり10m³までの従量料金の合計額に100分の110をかけた金額

- 下水道料金:1か月あたり8m³までの料金

生活保護を受けて生活を立て直す

生活保護は、経済的に困窮している人に対し衣食住や子どもに教育を受けさせることなどを保障し、自立した生活をサポートするための制度です。

生活保護を受けることは国民の権利であるため、経済的に苦しい場合は遠慮せずに相談しましょう。

利用条件

生活保護では、利用可能な資産や能力などは活用することを前提としているため、預貯金や利用していない土地、建物は売却して生活費に充なければなりません。

能力に応じて働くことや他に利用できる手当や補助がある場合は、それらを活用するよう求められます。

親族からの援助を受けられるかどうかなど、親族への連絡もおこなわれます。

保護の種類

生活保護には以下の8つの種類の扶助があります。

| 扶助の種類 | 扶助内容 |

|---|---|

| 生活扶助 | 食費や光熱費など日常生活にかかる費用 |

| 住宅扶助 | 家賃 |

| 教育扶助 | 就学費や給食費など義務教育に必要な費用 |

| 医療扶助 | 病院や薬局に支払う病気やケガの治療費 |

| 介護扶助 | 介護保険サービスの利用に必要な費用 |

| 出産扶助 | 出産に関する費用 |

| 生業扶助 | 仕事に必要な技術習得などにかかる費用 |

| 葬祭扶助 | 葬式にかかる費用 |

手続きの流れ

生活保護の受給を希望する場合は、住んでいる地域を管轄している福祉事務所の生活保護担当窓口に出向きます。

- 相談員から生活状況などについて質問を受ける

- 申請書類を提出する

- 調査員が生活状況や資産状況などを調査し、支援が必要かを審査する

- 支援が必要と認められると保護費が支給される

生活保護受給中は、収入状況を毎月申告する必要があります。

日常生活の調査も実施され、ケースワーカーが自宅を訪問して調査をおこなったり、就労に対する助言や指導をおこなったりします。

フードバンクや地域の支援団体へ食事の相談をする

フードバンクは、賞味期限が近いものや規格外のため通常の販売ができない食品や食材を、メーカーや生産者から支援団体が引き取り必要とする人に提供する活動です。

無料で配布されるため食費の節約や食育の面で役立ちます。

地域によってはひとり親向けの支援をおこなっている団体があり、交流会やイベントなどの開催のほか相談会やお役立ち情報の提供、部屋探しのサポートといった活動をおこなっています。

農林水産省が公表しているフードバンク活動団体一覧はこちら。

シングルマザーが元夫から受け取る養育費の平均は5万円

厚生労働省の「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果」によると、シングルマザーが元配偶者から受け取っている養育費は平均50,485円です。

離婚時に養育費の取り決めをした割合は46.7%と半数を下回っており、現在も引き続き受け取っている人はわずか28.1%です。

養育費の算定には公的な算定表も参考にしよう

養育費の金額は夫婦間の話し合いで決めるのが原則です。

お互いの年収や子どもの療育に必要な金額などを計算し、夫婦の合意が得られれば決定します。

しかし、支払う方はできるだけ少額にとどめたい一方、受け取る方はできるだけ高額な金額を望むことが多いでしょう。

それぞれの合意が得られない場合は養育費算定表を活用する方法があります。

養育費算定表は、裁判所が公表している養育費の目安をまとめたもので、家庭裁判所の調停などでも活用されているものです。

夫婦それぞれの年収や子どもの人数・年齢などにより、大まかな目安が簡単に確認可能です。

夫婦間で話し合いがまとまらない場合は、裁判所に調停を申し立てて調停員を介して決めていくことになります。

それでも決まらない場合は、審判で裁判官が金額を決定します。

養育費の支払いが滞った場合に活用できる相談窓口

元夫から養育費の支払いがストップしたときは、公的な相談窓口に相談しましょう。

| 母子家庭等就業・自立支援センター | ・就業相談や就業支援講習会の実施、就業情報の提供などをおこなう ・弁護士などのアドバイスを受け養育費について専門的な相談をおこなう |

|---|---|

| 法テラス | ・困り事に応じた役立つ法制度や手続き、相談窓口を案内する ・無料の法律相談や弁護士報酬等の立替え制度あり |

| 養育費等相談支援センター | 養育費と親子交流について電話やメールでの相談をおこなう |

シングルマザーが受けられる控除や税金の優遇制度

シングルマザーには、手当金や助成金以外にも、税金や社会保険料で優遇措置が設けられており、住民税の負担が軽減されたり社会保険料の減免を受けたりすることが可能です。

寡婦控除として27万円の所得控除がある

寡婦に該当すると所得税の計算時に「寡婦控除」として27万円の所得控除を受けられます。

寡婦とは、原則として12月31日時点において、ひとり親に該当せず次のいずれかに当てはまる人です。

ただし、事実婚に該当する人がいると対象になりません。

- 離婚後、再婚をしておらず扶養親族がいる人で所得が500万円以下の人

- 夫と死別後、再婚をしていない人または夫の生死が不明な一定の人で合計所得が500万円以下の人

引用元:国税庁 寡婦控除

寡婦控除の申告は、年末調整や確定申告の際におこないます。

年末調整では「寡婦」の欄にチェックを入れ、確定申告の場合は「寡婦、ひとり親控除」の欄に27万円と記入します。

国民健康保険料は前年の所得に応じて減額される

前年の所得が一定金額以下の世帯は、所得に応じて国民健康保険料が減額されます。

| 減額割合 | 所得要件 |

|---|---|

| 7割 | 43万円以下 |

| 5割 | 43万円+(被保険者数)×29万円以下 |

| 2割 | 43万円+(被保険者数)×53.5万円以下 |

※給与所得者は1人(シングルマザー)のみの場合

※引用元:厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」

国民健康保険の減額を受ける場合は、自分から申請する必要はありません。

ただし役所が世帯全員の所得を把握していない場合は、確定申告などが必要です。

国民年金は前年所得が135万円以下であれば免除の対象

シングルマザーで前年の所得が135万円以下であれば、国民年金保険料の免除対象になります。

免除の種類ごとの所得条件は以下のとおりです。

| 免除の種類 | 所得基準 |

|---|---|

| 全額免除 | {(扶養親族数+1)×35万円+32万円}以内 |

| 4分の3免除 | (88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等)以内 |

| 半額免除 | (128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等)以内 |

| 4分の1免除 | (168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等)以内 |

申請方法は、市区町村役所の国民年金担当窓口または年金事務所に出向くか、郵送または電子申請を利用できます。

経済的な余裕ができたときに保険料を追納したり、60歳以降も国民年金に任意加入したりすると、将来受け取る年金額を増やせます。

粗大ごみの処理手数料が減免される

粗大ごみの処理手数料減免制度を利用すれば、ひとり親家庭の世帯で引っ越しや子どもの成長によって不要になった粗大ごみを無料で処分できます。

粗大ごみの処分料は、ベットや食器棚などの大きさにもよりますが数千円に達する場合も。

運搬するだけでも手間やお金がかかる場合もあるので、減免制度を利用して少しでもお金を節約しましょう。

粗大ごみ処理手数料減免の事例は以下を参考にしてください。

| 自治体 | 減免の条件 |

|---|---|

| 横浜市 | 福祉医療証の交付を受けているひとり親世帯 |

| 杉並区 | 児童扶養手当または特別児童扶養手当を受給している世帯 |

| 新宿区 | 児童扶養手当 、 特別児童扶養手当の受給者 |

| 標茶町 | 母子家庭で町民税が均等割のみの世帯 |

申請方法は自治体ごとに異なり、電話またはWebでのチャットによる申し込みができる自治体もあります。

エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機・パソコンなどは家電リサイクル法等の施行にともない粗大ごみとして扱われない場合があるので、状態が良ければリサイクルショップに引き取ってもらうのも一つの方法です。

粗大ごみ手数料減免措置がなくても、ごみ袋を支給することでゴミ処理手数料の減免としている自治体もあります。